Luises Schatten

Viele Jahre ist es her, da näherte ich mich mit einer Gruppe dem Berliner Schlossplatz. Es war zu der Zeit, als der Schlossplatz von allen Seiten gleich aussah. Denn es stand kein Gebäude dort, weder das Schloss, noch der Palast der Republik. Das Schloss war noch nicht da, der Palast war schon weg. Da war nur die weite Wiese zwischen dem Staatsratsgebäude und dem Lustgarten. Und auf Stegen aus Holz gelangte man von der einen Seite hinüber auf die andere.

Noch eine Wiese des Volkes: Der Palast war weg, das Schloss noch nicht da. Unglaublich, dass es diesen Moment gegeben hat.

Freundlich und frei

Da waren auch diese Holzaufbauten an der Stelle, wo heute die „Wippe“ gebaut wird, das Freiheits- und Einheitsdenkmal. Dort war eine Art Rampe mit kleinen Treppen, über die man auf den Sockel des alten Nationaldenkmals hinaufsteigen konnte. Auch wunderbar sitzen konnte man hier, eben auf diesen bankartigen, langen Gemäuereinhausungen und Kanten.

So gewöhnte ich es mir an, mit meinen Gruppen über diese Stege zu radeln. Weiter hinten stellte ich dann mein Rad gegen die Rampe und trat über die Treppe auf die leicht erhöhte, etwas brüchig gewordene und mit Graffiti beschmierte Asphaltfläche des alten Denkmalsockels. Von hier aus hatten wir einen weiten Blick bis zum Fernsehturm.

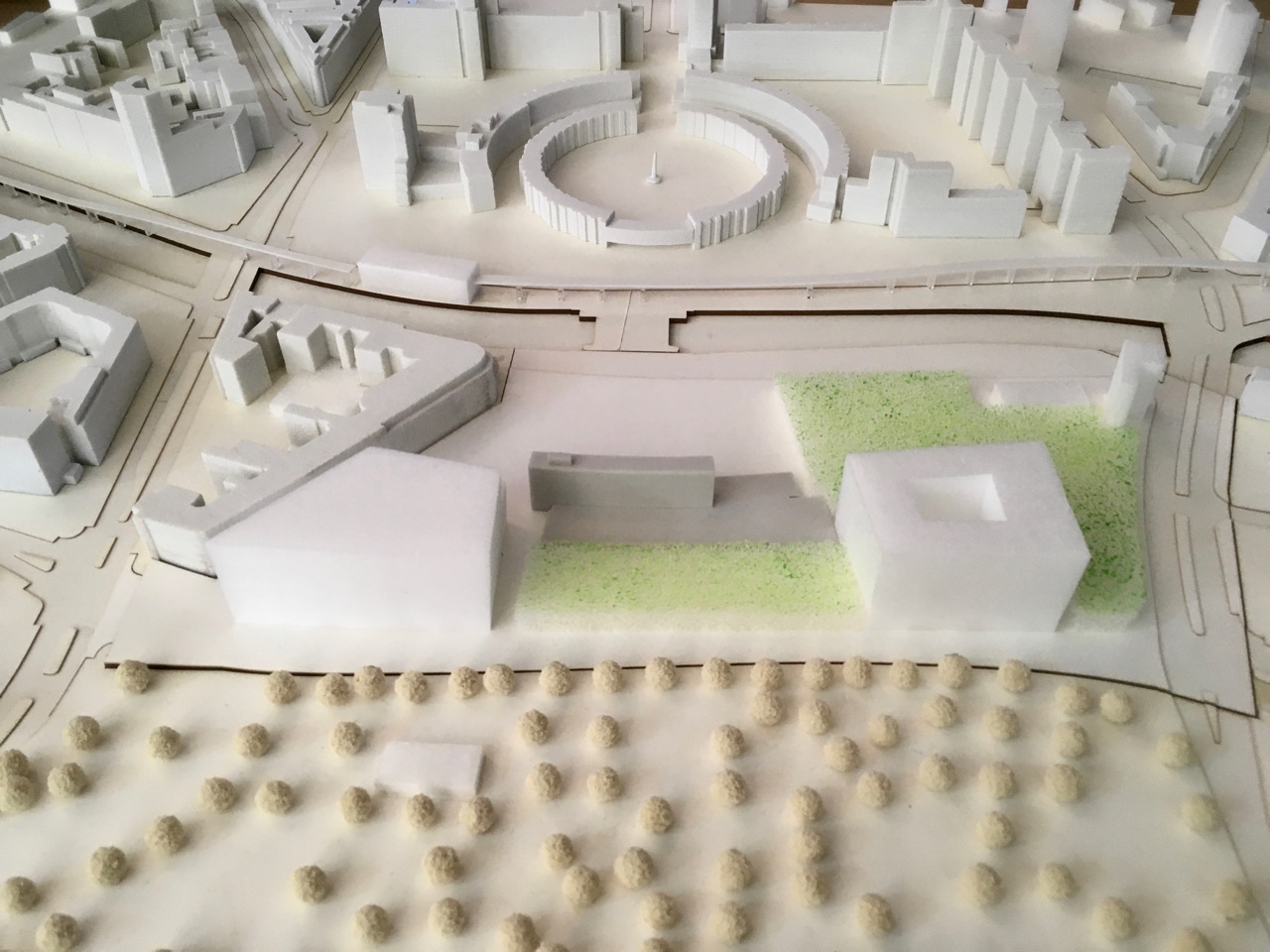

Blick auf Berliner Schloss/Humbold Forum (rechts) und Baustelle Freiheits- und Einheitsdenkmal (links). Früher Holzstege entlang der Stufen (Foto: André Franke)

Oft begab ich mich absichtlich zügig dorthin und ließ hinten abreißen, damit die Gäste hinter mir sahen, wohin ich wollte und es mir nachtaten: vom Rad absteigen, nicht auf die Wiese gehen, sondern nach oben. So stand ich manchmal, nachdem ich mir auf diese Weise etwas Zeit verschafft hatte, einen Moment lang für mich selbst da oben, während die Gäste noch unten noch vor sich hin stolperten, ungläubig, ob wir wirklich einen Stopp einlegten, zweifelnd, ob sie die hüfthohen Stege hinaufklettern sollten oder besser die Treppchen nehmen, um sich herblickend, welche Sehenswürdigkeit ich ihnen an diesem Ort präsentieren würde.

Da kam einmal ein Mann auf mich zu, der nicht zu meiner Gruppe gehörte. Wir wechselten ein paar Worte, genau in der Zeit, als ich gerade Zeit hatte. Er erzählte, er wartete auf einen Journalisten, welcher von ihm etwas über den Schlossplatz und das Schloss erfahren wollte. Dann ging er, und meine Gäste kamen.

„Adressbildung“

Eine andere Erinnerung an den Mann, der im September verstarb, führt mich zu einer Abendveranstaltung in der Breiten Straße zurück. Dort gibt es neben der ZLB die Stadtbibliothek mit ihrem Berlin-Saal oben im zweiten Stock. Keine Ahnung, was damals genau das Thema war, ich hielt jedenfalls aus bis zum Schluss. Und das ist das, worauf es ankommt. Die Überraschungen kommen, wenn der Abend zu Ende geht.

Das ist manchmal mühselig, aber es lohnt sich. Die schönsten Sätze und Zitate habe ich aufgesammelt, wenn die Vorträge vorbei waren, sich die ersten Gäste schon wieder auf den Weg nach Hause begaben, und die Willigen sich von den Stühlen erhoben, um Kommentare abzugeben. Da braucht man Sitzfleisch für. Und ich hatte an jenem Abend genügend mitgebracht.

Da stand jemand aus den Reihen weiter vorne im Saal auf, den ich kaum hören konnte. Ich war schon länger nicht mehr im Berlin-Saal, aber ich glaube mich zu erinnern, dass dort im Publikum kein Mikrofon rumgeht. Es ist eher ein Raum von mittlerer Größe, nicht zu vergleichen zum Beispiel mit dem Kleist-Saal in der Urania, wo ohne Mikro zu sprechen gar nicht in Frage kommt. Wie auch immer, es fing jemand zu kommentieren an.

Stadtmodell an der Marienkirche: Blick in die Breite Straße. Alter Marstall mit Berlin-Saal (rechts, Gebäude mit einfachem Dreieckgiebel). Berliner Schloss oben (Foto: André Franke)

Der Mann beginnt also zu sprechen, wenngleich das kein Reden war. Ich vernahm eher jemanden, der etwas vor sich hin brabbelte, als würde er mit sich selbst reden und als hätte er keine Zuhörer. Es drang, vielmehr kroch eine Stimme in mein Ohr, die etwas Zughaftes an sich hatte, eine Stimme, die anfangs unmerklich loszog, wie man morgens in Hauslatschen durch den Flur schlürft, um sich aus der Küche einen Kaffee zu holen. Dann nahm sie aber Fahrt auf und machte Schritt um Schritt, wurde hörbar auch in den hinteren Reihen, wo ich saß, weil die Stimme des Mannes tatsächlich lauter wurde und Rhythmus bekam.

Und was für sie galt, das galt plötzlich auch für das Publikum. Andere Stimmen wurden wach. Sitzfleisch wurde plötzlich aktiv. Es rumorte im Umfeld des Redners. Man bewegte sich auf den Stühlen. Die Geräuschkulisse um ihn herum ließ ihn nur noch lauter werden, schneller fahren. Allein die Lautstärke, in der er nun sprach, war es, die seiner Redegeschwindigkeit Einhalt gebot. Nun musste er laut sein und doch hatte er soviel mitzuteilen. Es mochte der mitreißendste Kommentar auf einer Diskussionsveranstaltung gewesen sein, den ich in 15 Jahren gehört habe (dicht gefolgt von den Kommentaren von Annette Ahme).

Der Berlin-Saal in der Breiten Straße, der 800 Jahre alten Hauptstraße von Cölln, war in Wallung geraten, weil einer sprach, der das Urbane umwarb. Seine Energie mündete einige Male in dem Wort „Adressbildung“, „Adressbildung“. Es war das einzige Wort, das ich mir an diesem Abend ins Ohr klemmte und mit nach Hause nahm. Und ich höre es immer noch.

„Freiwillige Selbstverpflichtung“

Da war auch ein Tag, an dem war ich im Tiergarten unterwegs. Vielleicht bin ich einfach nur durchgefahren. Ich vermute aber, es hatte mit dem Kaninchenzaun auf der Luiseninsel zu tun. Der landete vor ein paar Jahren aufgrund seiner hohen Baukosten im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes, und ich inspizierte ihn für einen geplanten News Ride.

So lief ich also auf der Luiseninsel umher, folgte dem kniehohen Zaun entlang der Blumenbeete. Hin und wieder sah ich zum Denkmal hin, zu ihr, zu Luise. Da trieb sich dieser Mann rum, auf dem Fahrrad sitzend, drehte Kreise, blickte immer wieder zu ihr, zu Luise. Fuhr dann bald weg.

Was machte ein Urbanist im Gartendenkmal? Das hatte ich mich an diesem Tag gefragt. An diesem Ort hatte ich Hans Stimmann nicht erwartet zu begegnen. Es könnte Luise selbst gewesen sein, die den Anlass bot, also ihr Denkmal, das vor einiger Zeit restauriert und anschließend am Standort auf der Luiseninsel wieder aufgestellt worden war. Kann sein, dass er deshalb gekommen war.

Luiseninsel mit Denkmal für Königin Luise im Hintergrund unter den Bäumen. Kaninchenzaun im Vordergrund (Foto: André Franke)

Dieses Treffen hatte mich nachdenklich gemacht: Einer, der seine berufliche Laufbahn als Maurer begann und als Investorenlenker beendete, betrachtet ein Marmor-Denkmal im Grünen. Der Senatsbaudirektor a.D. traf die Königin a.D. – Ich sah eine Art Blitzlicht aus seinem Lebensabend.

Aber das hatte gar nichts Privates, wie er da auf das Denkmal traf. Es wirkte eher, als würde er etwas erkunden, etwas nachgehen. Oder als sei er am Tage auf etwas gestoßen, das er am Morgen noch nicht auf der Agenda gehabt hatte.

In einem Radiointerview wurde Hans Stimmann einmal gefragt, warum er das täte. Warum er nicht aufhöre zu arbeiten, Bücher zu schreiben, sich einzumischen in Debatten zur Stadtentwicklung, und er antwortete: „Aus freiwilliger Selbstverpflichtung“.

Das war es. Diese Selbstverpflichtung roch ich an diesem Tiergartentag. Und sie zog mich stärker in den Bann als die Düfte hinterm Karnickelzaun.

Ebenso kann ich mich nicht mehr an die Gesichter der Gäste meiner Gruppe erinnern, die ich damals zum Schlossplatz führte, wohl aber an die weiche, freundliche Stimme des Mannes, der damals spontan auf mich zugekommen war.

André Franke

André Franke André Franke

André Franke

André Franke

André Franke

Leah Matthews

Leah Matthews

Futurberlin

Futurberlin

Futurberlin

Futurberlin

André Franke

André Franke