Kahlfeldts Kiez

„Baudamen“ … Jemand sagte, man solle doch von „Baudamen“ sprechen statt von „Bauherren“. Das ist wirklich eine gute Idee. Beim Fest von Mitte an einem Septembersonntag in der Berliner Klosterstraße drängt der Bauwille durch die Stimmen von Brigitte Thies-Böttcher, Petra Kahlfeldt und Marie-Luise Schwarz-Schilling und breitet sich in der warmen Kulisse der Parochialkirche aus. Die Damen wollen eine Schule bauen. Nicht irgendeine, nicht irgendwo. Sie setzen sich dafür ein, dass das Evangelische Gymnasium zum Grauen Kloster in die Klosterstraße nach Mitte zurückkehrt.

Podiumsdiskussion in Parochialkirche: Matthias Wemhoff, Alexander Pellnitz, Brigitte Thies-Böttcher, Petra Kahlfeldt, Christoph Rauhut (v.l.n.r.)

Es ist ein Gymnasium, das 1574 im Zuge der Reformation im aufgegebenen Kloster der Franziskaner gegründet wird. Berühmte Schüler wie Schadow, Schinkel und Bismarck besuchen im 18. und 19. Jahrhundert die Schule. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlässt sie den Ort und tritt eine Odyssee in den Westen an. Über die Weinmeisterstraße und Niederwallstraße (beide noch in Mitte) gelangt sie nach Tempelhof und landet nach einem weiteren Umzug 1954 in der Nähe des Hohenzollerndamms in Wilmersdorf. Neun Jahre später, da steht in der Stadt die Mauer schon, übernimmt die Schule die Traditionen des Berlinischen Gymnasiums zum Grauen Kloster und führt diesen Namen wieder offiziell.

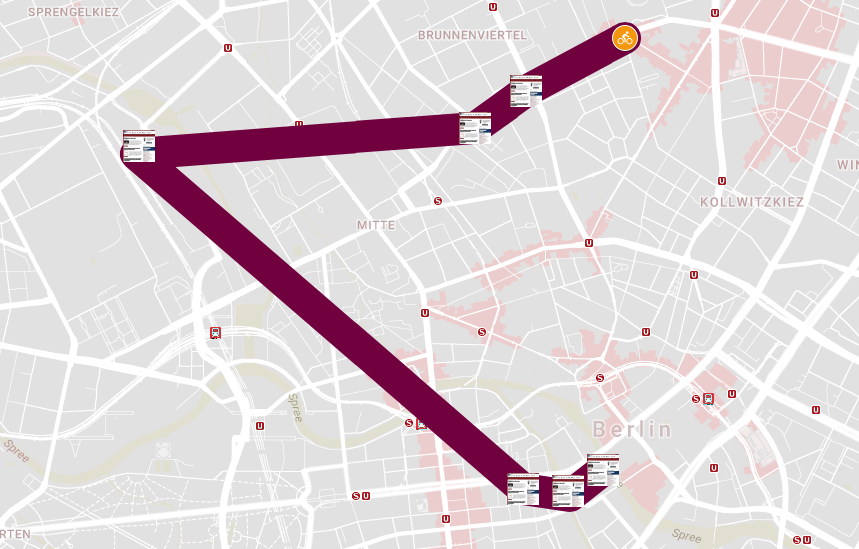

Aber heute noch werden Sprachen wie Alt-Griechisch, Hebräisch und Lateinisch gelehrt. Und heute noch unternehmen die Schüler und Schülerinnen Exkursionen zum Ursprungsort – quer durch die Großstadt.

Ein Ort der Askanier

Das Graue Kloster befindet sich zu seiner Entstehungszeit im 13. Jahrhundert am Rande Berlins. Die Stadtmauer begrenzt das Gebäude an der östlichen Seite. In nördlicher Richtung liegt das Hohe Haus der brandenburgischen Markgrafen, die den Franziskanern das Grundstück zur Verfügung stellen, damit diese für sie die Grablege organisieren – so wird es auf einer der im Festprogramm angebotenen Führungen erklärt. Die Gegend um das Graue Kloster ist somit das älteste Regierungsviertel Berlins.

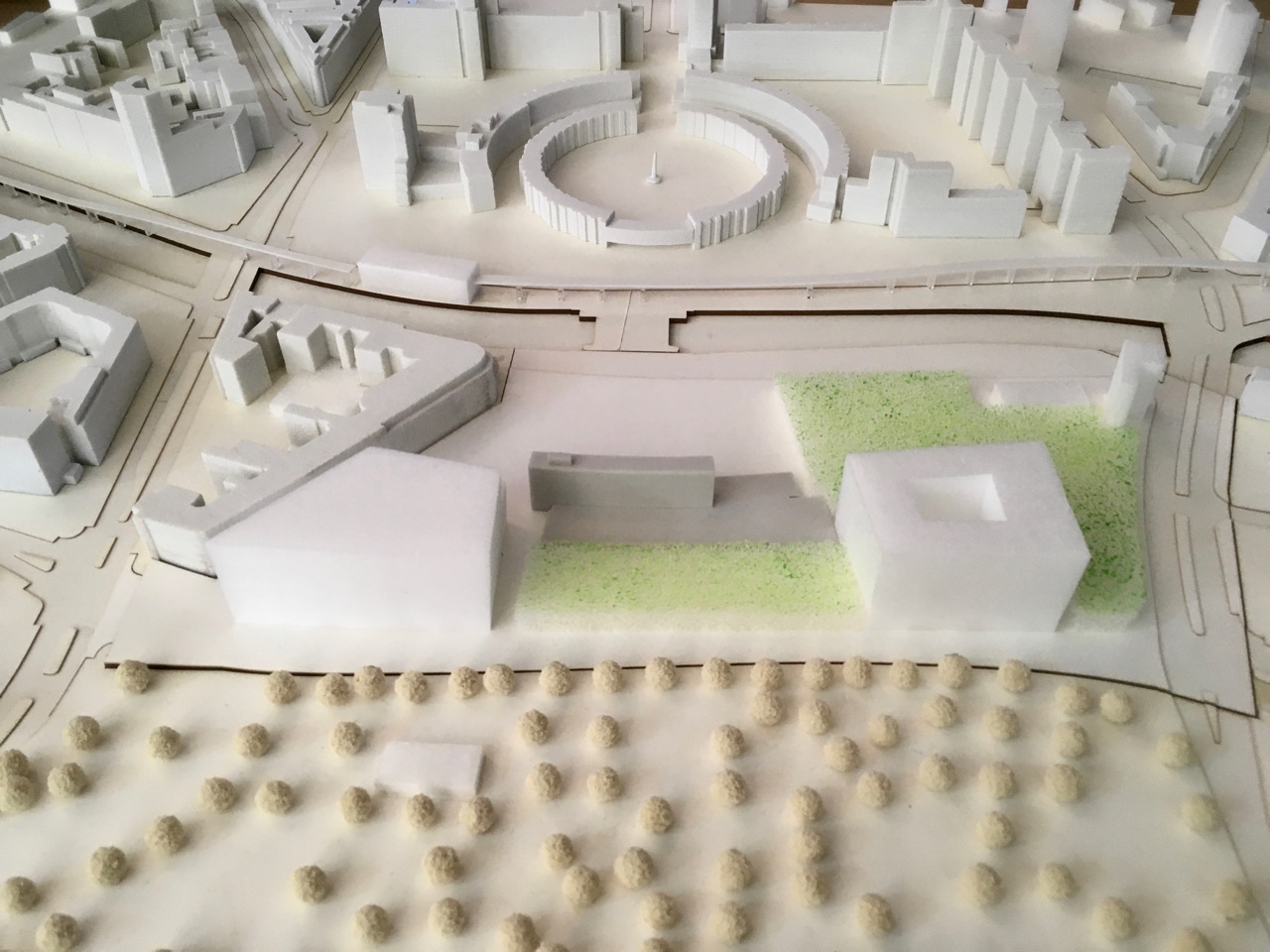

Heute liegt der Ort mitten im Zentrum. Erkennbar ist er nur durch die weithin sichtbare, dach-, tür- und fensterlose Ruine der Klosterkirche. Vom Kloster selbst zeugt nur eine halb im Boden versunkene Feldsteinmauer des früheren Kreuzgangs. Von hier aus verläuft sich die Fläche bis zur Grunerstraße in Abstandsgrün und einer Baustelle.

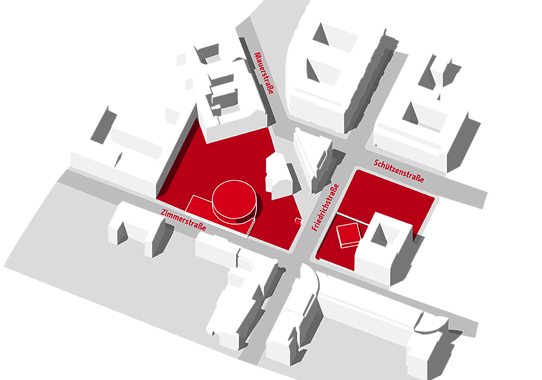

Es ist die Baustelle des Mammutprojekts „Molkenmarkt“, ein Titel, der Uneingeweihte vermuten lässt, es würde nur ein romantischer alter Marktplatz wiederaufgebaut. Tatsächlich ist der Molkenmarkt, nur der Ansatz eines neuen Stadtquartiers, das sich von der Alten Münze beinahe bis zum Alexanderplatz erstreckt. Vier Berliner Blöcke werden neugebaut. Weil dafür die Grunerstraße nach Norden verschwenkt wird, entsteht auch neben der Klosterkirchen-Ruine ein Baufeld. Es ist im Bebauungsplan für den Bau einer Schule reserviert. Die Stadtplaner nennen die Fläche fachmännisch-technisch: Block D.

Blick auf das Alte Stadthaus von Alter Münze über den Molkenmarkt. Block A wird in Zukunft die Sicht verstellen

Theaterdiscounter im Ex-Fernmeldeamt (Ost), links davon Ruine der Klosterkirche und dahinter das Amtsgericht Mitte

Vergessen, woher sie kommen

Als Marie-Luise Schwarz-Schilling 91-jährig und im roten Mantel für ihr Grußwort auf das Podium steigt, erzählt sie von Odysseus: Wie seine Männer beim Volk der Lotophagen von den Früchten des Lotos essen. Erst vergessen sie, woher sie kommen. Dann vergessen sie, wohin sie gehen. Nach der Geschichte ruft die Stifterin den Gästen des Mitte-Festes „Vergesst nicht!“ zu und lässt sich auf einer der harten hölzernen Bänke in der Parochialkirche nieder.

Neulich stand in der Zeitung, es gäbe für den „Molkenmarkt“ keinen Baubeginn vor 2026. Da bekommt man eine Ahnung davon, wieviel hier auszugraben ist. Wenn Block D des Grauen Klosters an die Reihe kommt, wird die benebelnde Wirkung des Lotos auf die irrfahrenden Köpfe der Stadt nachlassen? Werden die Berliner zu sich kommen? Die Klostergeschichte könnte ihnen ins Gehirn springen und einen – durchaus angenehmen – Schock auslösen. Womöglich schiebt die Klostergeschichte die Kirchenruine etwas in den Hintergrund des öffentlichen Interesses.

Das ist ein wenig aus den Worten von Landeskonservator Christoph Rauhut herauszuhören. Ihm gefällt die Idee von Architekt Alexander Pellnitz nicht, aus der Klosterkirchenruine die Aula des neuen Gymnasiums zu machen – eine 25 Jahre alte Idee, wie Pellnitz gesteht. Damals hatte er seine Diplomarbeit darüber geschrieben. Aber erst war das Kloster. Dann kam die Kirche. Nur weil die Kirche als Ruine und Höhendenkmal greifbar ist, muss sie deshalb auch Ansatzpunkt für die geplante Schule sein? Das Bodendenkmal der Klosteranlage, und alles was wir durch die Grabungen erfahren werden, könnte potenziell richtungsweisender für die Blockentwicklung sein.

Die Schule, die die Mitte feiert

Schwarz-Schilling auf der Holzbank winkt ab, als es auf dem Podium um archäologische Fenster geht. Das mag ihr zu passiv sein. Für die Unternehmerin zählt der aktive Zug. So lese ich ihre Geste. Und dieser aktive Zug wäre nicht, der Archäologie die stille Bühne zu überlassen. Muss hier nicht vor allem Leben in die Bude?

Dass eine Schule gebaut wird, steht im B-Plan. Dass das Traditionsgymnasium nach Mitte zurückkehrt, ist keine ausgemachte Sache. Brigitte Thies-Böttcher arbeitet im Förderverein seit Jahren daran, dass das passiert. Von dieser Mission wird im kommenden Jahr sicher viel zu hören sein, wenn das Gymnasium zum Grauen Kloster 450-jähriges Jubiläum feiert. Auch dann wird wieder ein Mitte-Fest stattfinden, bestimmt. Die Veranstalter werden vermutlich bemüht sein, Thies-Böttcher im Programm den Raum zu bieten, der ihrem Anliegen gebührt. Diesmal hatte sie ihren Vortrag extrem eindampfen müssen, nachdem ihr Vorredner extrem überzogen hatte. Sicher wollte sie mehr erzählen – von der Schule, die im Stande wäre, die Mitte zu feiern.

Ehrlich, aber es hilft nicht

Das ist der Standortvorteil der Wilmersdorfer. Sie sind die geistigen Erben des Ortes, der berühmten Berliner Geist hervorgebracht hat. Sie haben den Draht zu Schadow, Schinkel, Schleiermacher. Und sie haben den Draht zu Petra Kahlfeldt. Die Architektin und Berliner Senatsbaudirektorin erzählt auf dem Podium, zu den Schülern des Gymnasiums gehörten auch ihre eigenen Kinder. Außerdem habe sie an der Schule das Café mitaufgebaut.

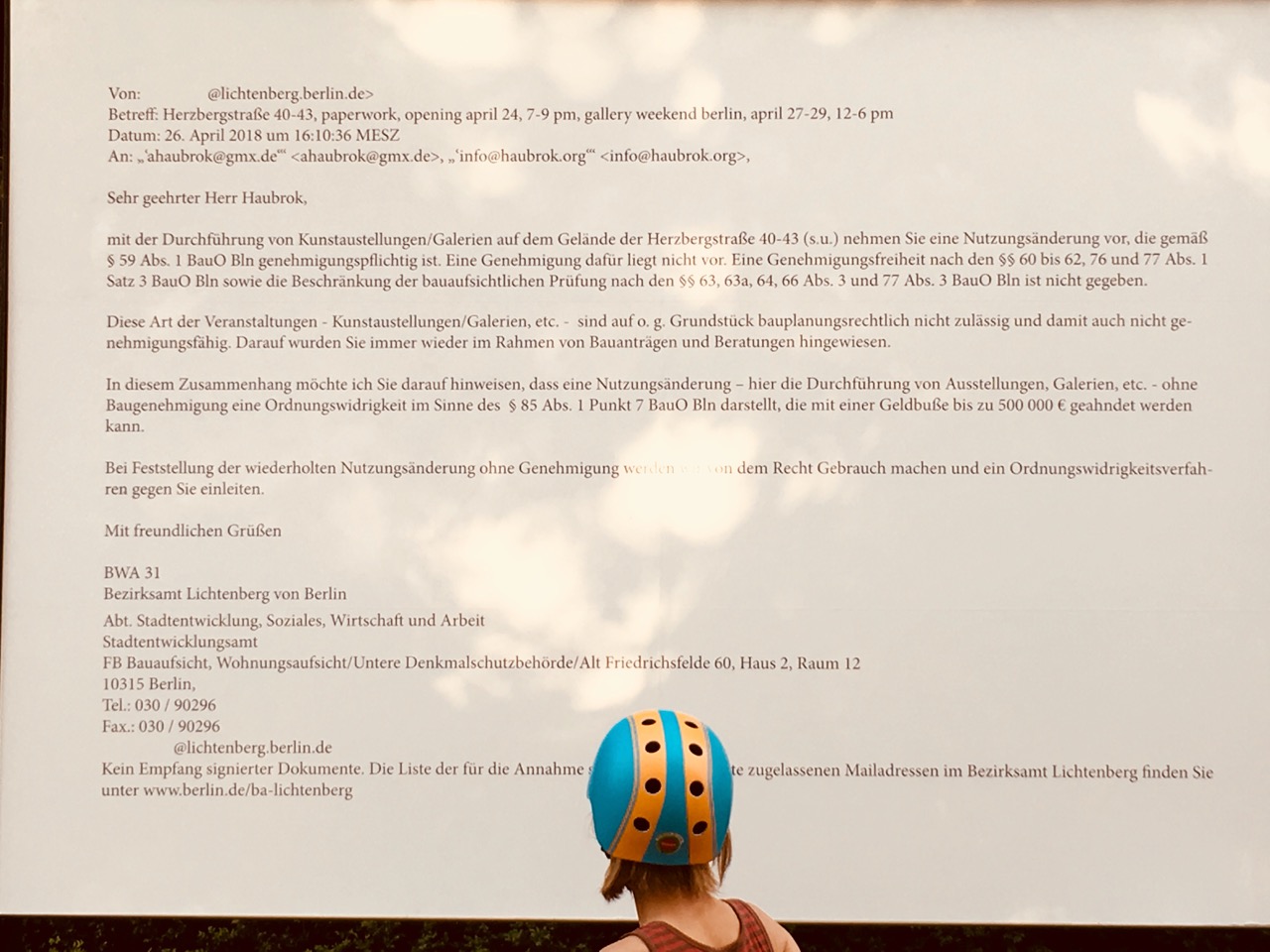

Man kennt sich also. Die Baudamen kennen sich. Natürlich dürfen sie das. Sie dürfen sich kennen. Und sie dürfen auch miteinander feiern. Ich fürchte aber, Kahlfeldt hat mit ihrer Offenheit dem Rückkehrprojekt ganz lautlos den Riegel vorgeschoben – ohne es selbst zu wollen. Denn von nun an wäre die Legende vom heimkehrenden Gymnasium zum Grauen Kloster immer auch mit der Nebengeschichte versehen, die Senatsbaudirektorin installiere ihren eigenen Kiez im geliebten Berliner Stadtkern. Werden die Berliner jemals genug Lotos fressen können, dass sie diesen Privatstreich übersehen?

Was ich mich sonst noch so frage:

- Ist das tapfere Gymnasium also dazu verdammt, nicht zum Grauen Kloster zurückkehren zu können, solange Petra Kahlfeldt im Amt der Berliner Senatsbaudirektion bleibt?

- Welchen Stellenwert besitzt die Rückkehr des Gymnasiums zum Grauen Kloster auf der Agenda Kahlfeldts gegenüber anderen Projekten im Berliner Stadtkern? Taugt sie (die Rückkehr) als potenzielles Lebenswerk der Architektin? (Das wäre schon eine starke Geschichte, finde ich.)

- Wäre die Senatsbaudirektorin ggf. dazu zu bewegen, ihr Amt aufzugeben, wenn Berlin die Rückkehr des Gymnasiums zum Grauen Kloster proaktiv und verbindlich zusagen würde?

- Welche anderen Schulen kämen für den Standort infrage, wollte man an die Geschichte der Franziskaner als Bettelorden anknüpfen?

- Kommt nicht sogar eine andere soziale Nutzung infrage?

Futurberlin

Futurberlin

Futurberlin

Futurberlin

André Franke

André Franke

Andrea Künstle

Andrea Künstle

Futurberlin

Futurberlin