„Hingehen, sehen lernen“

Platz der Abwesenheit! – Wer diesen Berliner Ort wirklich finden will, sollte nach keinem Straßenschild suchen. Dem Platz fehlt selbst der Name. Auch die Begriffsschöpfung „Rathausforum“ ist missverständlich, wo das Verständnis von der Geschichte des Ortes keine Selbstverständlichkeit ist. Verena Pfeiffer-Kloss von Urbanophil hat mit Futurberlin über das gesprochen, was zwischen Spree und Fernsehturm anwesend und abwesend ist – und in Zukunft sein könnte.

Platz der Abwesenheit! – Wer diesen Berliner Ort wirklich finden will, sollte nach keinem Straßenschild suchen. Dem Platz fehlt selbst der Name. Auch die Begriffsschöpfung „Rathausforum“ ist missverständlich, wo das Verständnis von der Geschichte des Ortes keine Selbstverständlichkeit ist. Verena Pfeiffer-Kloss von Urbanophil hat mit Futurberlin über das gesprochen, was zwischen Spree und Fernsehturm anwesend und abwesend ist – und in Zukunft sein könnte.

Frau Pfeiffer-Kloss, Sie halten es mit dem Berlin von Karl Scheffler: „verdammt, immerfort zu werden, niemals zu sein“. Wird Berlin am Rathausforum noch oder ist es schon?

Mich hat dieser Satz fasziniert, weil all diejenigen, die ihn benutzen, ja immer davon ausgehen, mit einer Neubebauung im historischen Stil die Bestimmung zu brechen und eben nicht mehr wollen, dass Berlin immer weiter wird.

Sie wollen, dass man das Rathausforum sein lässt. Warum?

Weil es sich, wenn etwas Neues wiederentsteht, doch um ein Fortführen der Bestimmung handelt, auch wenn es auf historischem Grundriss geschieht, weil dann das, was jetzt da ist, komplett verschwindet.

Was ist da, zwischen Spree und Alexanderplatz?

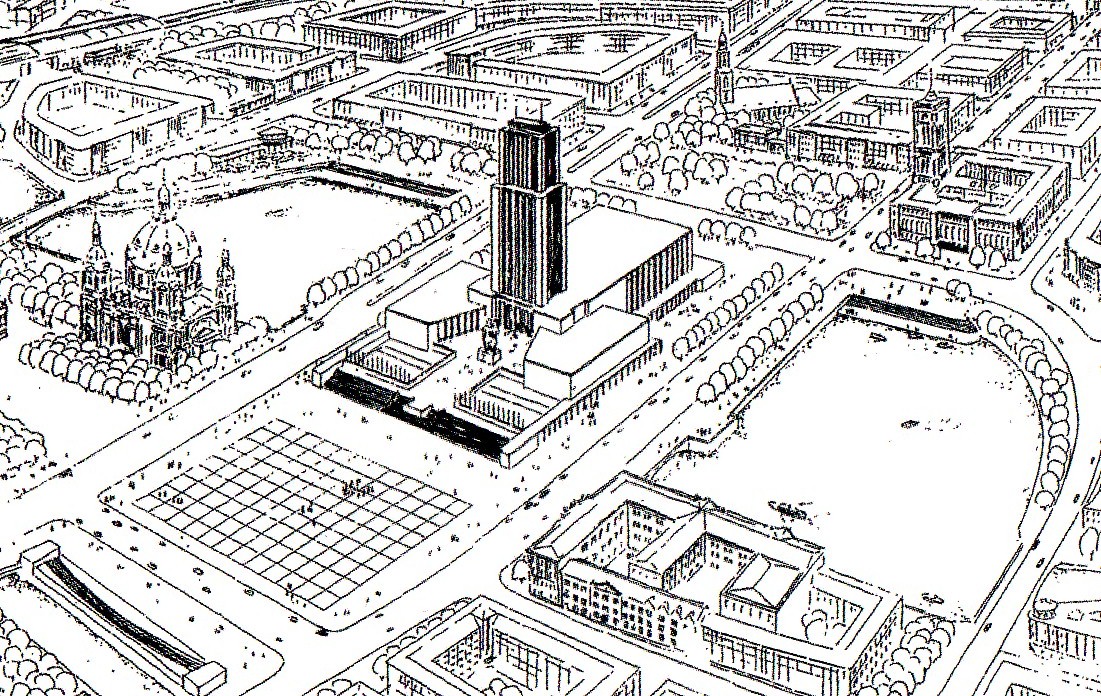

Ein Stadtensemble aus den 60er Jahren mit zugehöriger Freiraumplanung aus den 70ern, das die urbane Idee der Nachkriegsmoderne der DDR exemplarisch repräsentiert. Es ist eine Rarität an so einem zentralen Ort Berlins, historisch und städtebaulich wertvoll.

Sie haben sich mit der Rolle von Abwesenheit an dem Ort beschäftigt. Was ist hier abwesend?

Der Ort ist voller Abwesenheiten, von der Bebauung des Mittelalters über die Bauten des 19. Jahrhunderts bis zu den späteren Veränderungen. Straßen sind abwesend, der Stadtgrundriss. Es sind verschiedene Schichten von Abwesenheiten auf dem Platz.

Abwesenheiten, von denen Viele nichts wissen, Laien, Touristen. Wie kann man die Abwesenheiten erkennbar machen, kommunizieren?

Durch Erzählen. Ich hatte ein schönes Erlebnis auf dem Platz mit einem jungen Paar aus Bonn, das hier zu Besuch war. Ich habe die beiden angesprochen und war überrascht, wie unglaublich positiv sie den Ort empfanden, weil sie gleich meinten, hier sei soviel Platz, und es sei wie auf einem Boulevard in Paris …

Oh.

… ja, ich war auch überrascht, wo doch oft eine so negative Szenerie bei dem Platz heraufbeschworen wird. Dann habe ich auf die Kirche gezeigt und erzählt, dass sie ein Relikt aus dem mittelalterlichen Berlin ist und dieser Ort früher, als erste Stadterweiterung Berlins, dicht bebaut gewesen, eben der Kern des alten Berlins ist. Sofort wurden sie still, haben sich umgeschaut und gesagt: Aha, dann ist das jetzt irgendwie etwas anderes.

Was heißt das?

Dass das Wissen um Abwesendes Emotionen auslöst und auch ein solches Gespräch und auch eine städtebauliche Debatte beeinflussen kann.

Ist der Begriff Abwesenheit für Sie positiv oder negativ besetzt?

Weder noch. Man kann den Begriff neutral benutzen. Gerade bei städtebaulichen Debatten wird ganz oft über Verluste gesprochen. Verlust ist jedenfalls ein negativ konnotiertes Wort, wie auch Nichts oder Leere. Wenn man aber das Wort Abwesenheit benutzt, dann heißt das erstmal nur, dass etwas ganz Bestimmtes nicht mehr da oder noch nicht da ist. Man kann sich ja auch darüber freuen, dass etwas nicht mehr da ist.

Kulturstaatssekretär André Schmitz (SPD) freut sich über die abwesende Altstadt nicht, schätze ich. Er fordert eine „urbane Rückgewinnung“ des Ortes und sieht für die Freifläche keine Zukunft. Wie beurteilen Sie das?

Die Frage, die ich mir gestellt habe, war: Worum geht es hier eigentlich? Geht es um die abwesende Altstadt oder um die Abwesenheit der Altstadt? Worum es auf jeden Fall immer geht, ist die Frage nach Urbanität. An dieser Stelle würde ich immer fragen, was eigentlich das jeweilige Verständnis von Urbanität ist, ob sich das an einer bestimmten Bebauung festmachen lässt und ob Freiräume keine Urbanität schaffen können. Ist eine kleinteilige Bebauung wirklich urban?

Ist sie es denn irgendwo nicht?

Wenn ich mir eine Stadt ansehe wie Budapest: In Buda liegen auf dem Berg das barocke Schloss und die alte Bürgerstadt, auf mittelalterlichem Grundriss. Es wirkt dort ganz beschaulich, ein bisschen romantisch, aber überhaupt nicht urban. In Pest liegt die gründerzeitliche Neustadt mit der großen breiten Straße, dem Boulevard. Dort ist es, wie wir das heute auch verstehen, urban. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ziel einer Urbanität durch kleinteilige Strukturen erreicht werden kann.

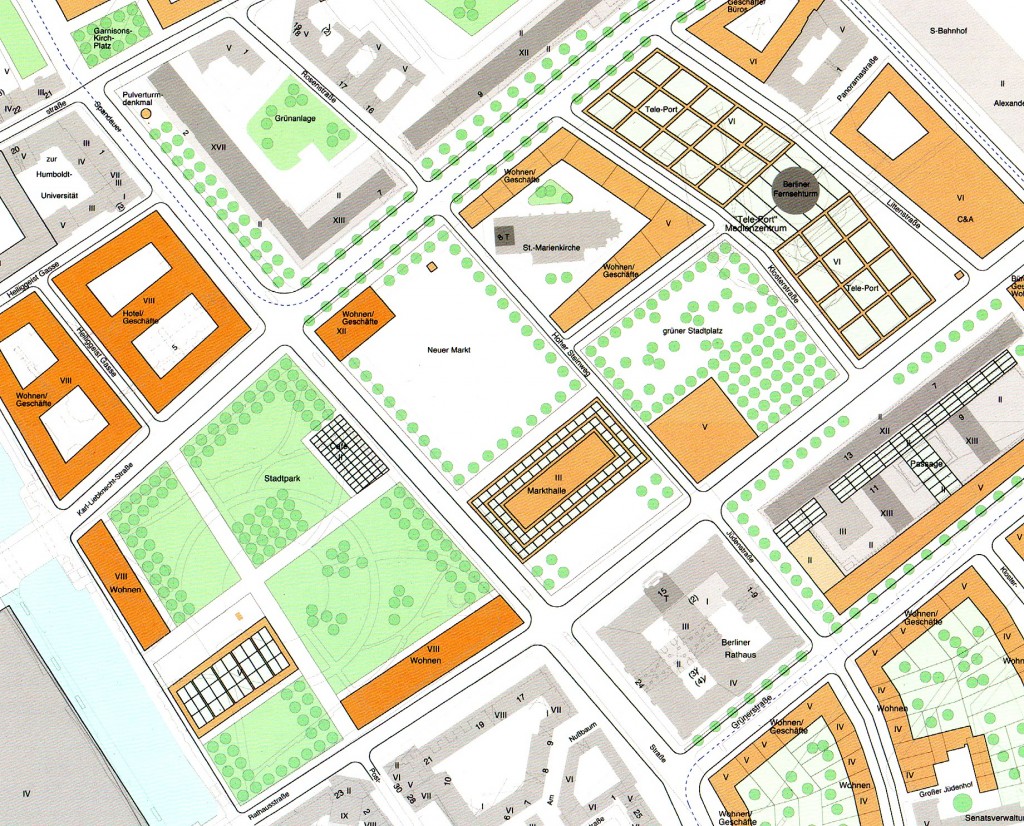

Es gibt ja auch die Planungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die 2009 vorgestellt wurden. Die wollen den Freiraum erhalten und qualifizieren. Deckt sich das mit Ihrem Ansatz der Bestandserhaltung?

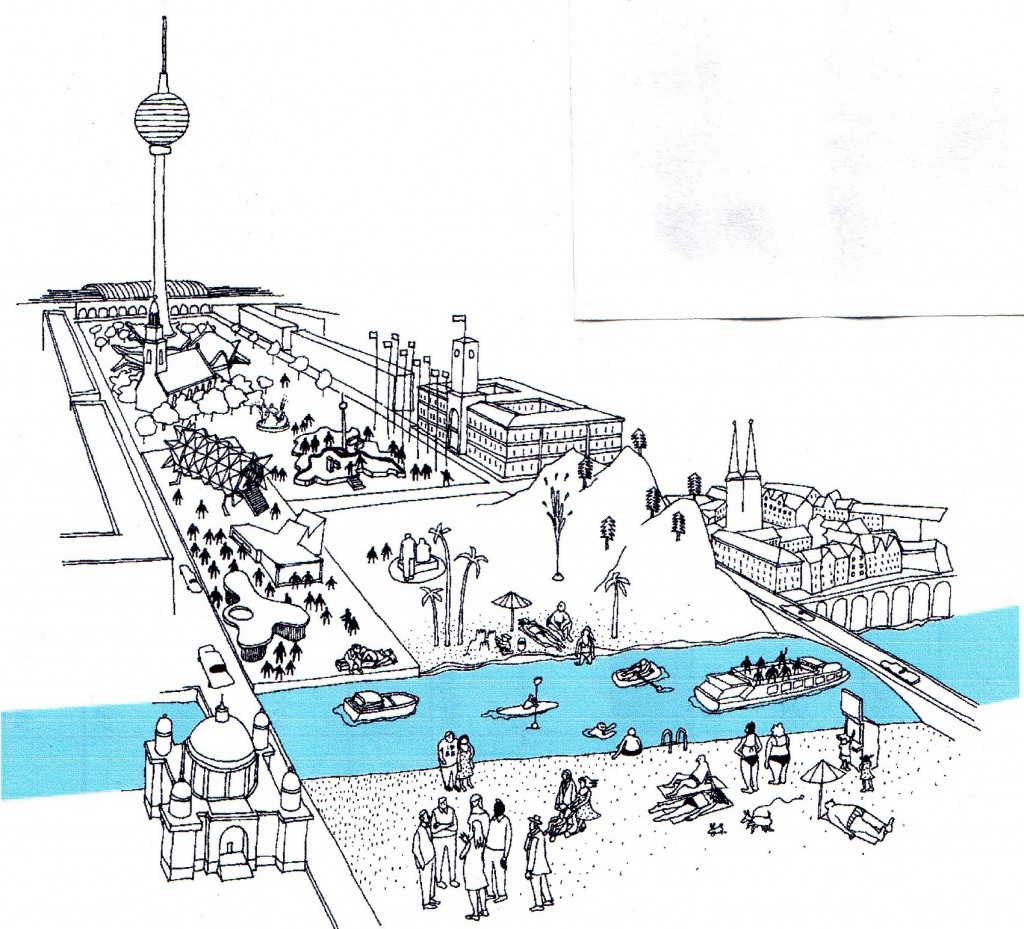

Das waren ja Diskussionsgrundlagen. Ich finde diese Qualifizierungsvarianten nicht gelungen, weil sie oft so eine Unernsthaftigkeit haben, die der Bedeutung des Ortes nicht gerecht wird. Also ich rede jetzt gar nicht von diesem See. Auch diese kleinen Berge, die bei der IBA 2020 aufgetürmt werden, wirken wie etwas Sandkastenartiges.

Eine der Varianten war aber auch ein großer, freier Stadtpark. Das wäre doch auch eine Art, den Freiraum zu erhalten oder?

Ein Park ist aber kein Platz. Wichtig ist mir der Erhalt des Ortes als Stadtplatz. Deswegen würde ich auch eine Parkvariante mit vollkommener Begrünung nicht gut finden.

Was wollen Sie dann?

Ich bin für ein denkmalpflegerisches Konzept.

Was bedeutet Abwesenheit für Sie denn genauer?

Abwesenheit in Städtebau und Architektur ist eine subjektive Empfindung. Das ist die Grundannahme. Dann ist die Idee, dass Abwesenheit sowohl in die Vergangenheit, als auch in die Zukunft verweisen kann: also dass etwas abwesend ist, weil es einst da war, jetzt aber nicht mehr da ist oder dass etwas abwesend ist, weil man es plant, weil es da sein soll, aber noch nicht da ist. Abwesenheiten können die individuelle Wahrnehmung eines Ortes verändern, wie bei den Bonner Touristen vorhin. Bei geschicktem Einsatz der Abwesenheit als Medium, klassischerweise in Form von gut ausgewählten und zielgerichtet zusammengesetzten Bildern, kann Abwesenheit auch die kollektive Wahrnehmung eines Ortes beeinflussen.

Was ist mit den unterirdischen Stadtresten, die unter dem „Platz der Abwesenheit!“ liegen, wie Sie das Rathausforum auch bezeichnen. Sind sie ab- oder anwesend?

Die sind anwesend. Auch wenn man sie nicht sehen kann oder nur an bestimmten Stellen, aber sie sind definitiv da. Das sind ja nicht nur Bilder, sondern das ist die Originalsubstanz, die da im Boden liegt.

Staatsekretär für Stadtentwicklung Ephraim Gothe (SPD) will zunächst eine strukturierte Debatte über den Ort führen. Welche Erfolgsaussichten hat das?

Die Ansätze sind ja immer einseitig, noch zu radikal, emotional. Den Bebauungsbefürwortern geht es auch um einen großen Zug gegen die Nachkriegsmoderne, Ostmoderne. Den Menschen, die sich für die Freifläche aussprechen, geht es um ihr Lebensumfeld und um den Umgang mit Geschichte. Bei den Veranstaltungen sind sich dann jeweils alle einig. Die beiden Meinungen sind aktuell noch zu weit auseinander, zu sehr Feind. Ich glaube, dass so schnell kein vernünftiger Dialog zu Stande kommen kann. – Außer über die archäologischen Funde! Ich denke, dass sie ein unglaublich guter Anknüpfungspunkt sind, weil sie in der Tat echtes, originales Anwesendes sind, das alles verbindet.

Was bleibt zu tun?

Sehen lernen. Hingehen, noch mal hinschauen. Dann entwickelt man plötzlich ein Gefühl dazu. Es ist wichtig, dass man herausgeht und ins Original schaut.

Zurück zur Abwesenheit. Sie schreiben, dass sogar von noch abwesenden Gebäuden städtebauliche Gestaltungskraft ausgehen könne. Wie wirken das Humboldtforum und die geplanten Türme vom Alex auf den Ort?

Das Interessante ist, dass in der Diskussion um die Platzgestaltung der Alex nie eine Rolle spielt.

Das Schloss, das von Westen kommt, aber schon?

Genau. Das Schloss schon. Das ist immer dieser Antagonismus Schloss und Bürgerstadt. Der wird immer aufgemacht. Ich denke, man muss da aufpassen. Wenn man heute das Marx-Engels-Forum mit etwas bebaut, dann wäre ja auch der Stadtplatz vor dem Rathaus wesentlich kleiner und hätte einen Abschluss. Dann passt er wieder, dann stimmt der Platz mehr. Jetzt ist die Frage, kommt das Schloss? – Wahrscheinlich kommt es. Wenn das Schloss dann aber da ist, eignet sich wiederum eine Grünfläche gegenüber dem Schloss ganz gut.

Heißt das, dass das Marx-Engels-Forum und der Platz direkt vor dem Rathaus als zwei verschiedene Raumelemente betrachtet werden müssen?

Das ist eine Unterscheidung, die gemacht werden muss, und die eigentlich viel zu selten gemacht wird. Das Marx-Engels-Forum hat eine ganz andere Geschichte als der Stadtplatz vor dem Rathaus. Es ist aus der Not entstanden, weil das von der DDR geplante Zentrale Gebäude nie kam, immer abwesend blieb. Wenn man das als Maßstab anlegt, um die Wertigkeit dieses Ensembles zu bestimmen, kann man leicht auf die Idee kommen, zu sagen, das Forum als Notlösung ist nichts wert. Dabei ist es auch ein Zeugnis dieser Geschichte und ein Zeugnis der Abwesenheit.

Gesetzt den Fall, das Rathausforum wäre in der Zukunft bebaut. Wäre der heutige Freiraum in der Lage, als vergangene Abwesenheit zu wirken, wie es heute die Altstadt tut?

Ich denke, dass der Freiraum auch das Potenzial hätte, abwesend zu sein. Ich weiß, dass die Bürger, die hier wohnen, hier leben ja viele Menschen, sich jetzt schon dafür stark machen, den Raum eben nicht verschwinden zu lassen. Man könnte ganz sicher, wenn er nicht mehr da wäre – und er ist ja nicht mehr da, wenn er bebaut ist – mit Bildern des jetzigen Raumes ein Gefühl von Verlust und Abwesenheit schaffen.

Ephraim Gothe wird den Dialog also weiterführen, den Senatsbaudirektorin Regula Lüscher 2009 schon begonnen hat. Welcher Kompromiss könnte am Ende der Diskussionen herauskommen?

Es gibt keinen Kompromiss an dem Ort. Es gab mal diesen Vorschlag in den 90er Jahren mit der kritischen Rekonstruktion von Bernd Albers und Dieter Hoffmann-Axthelm, der ja nachher nicht ins Planwerk Innenstadt kam, weil er einfach unzureichend und unzutreffend war. Ich denke, an dem Beispiel wird klar, dass dieser Ort entweder eine gestaltete Freifläche bleiben oder eben komplett bebaut werden muss. Ein paar Kuben unvermittelt in den Raum zu stellen, kann hier nicht funktionieren.

Wer teilt den Ansatz der Bestandsentwicklung mit Ihnen?

Da bin ich in ganz guter Gesellschaft von Menschen, die eine gute nachkriegsmoderne Gestaltung schätzen und auch der Freiraumplaner. Und eigentlich müsste auch jeder Stadtklimaforscher meiner Meinung sein.

Frau Pfeiffer-Kloss, schönen Dank für das Gespräch!

Zur Person:

Verena Pfeiffer-Kloss, Jahrgang 1981, Dipl. Ing. für Stadt- und Regionalplanung. Vorsitzende von Urbanophil e.V. – Netzwerk für urbane Kultur, Lehrauftrag an der TU Berlin im Fachgebiet Stadt- und Regionalsoziologie, Mitarbeit bei complan Kommunalberatung.

Verena Pfeiffer-Kloss, Jahrgang 1981, Dipl. Ing. für Stadt- und Regionalplanung. Vorsitzende von Urbanophil e.V. – Netzwerk für urbane Kultur, Lehrauftrag an der TU Berlin im Fachgebiet Stadt- und Regionalsoziologie, Mitarbeit bei complan Kommunalberatung.

Diplomarbeit von Verena Pfeiffer-Kloss:

Platz der Abwesenheit! – Analyse der Gestaltungsdebatte 2009/10 um den Teil des historischen Berlins zwischen Spree und Alexanderplatz, Institut für Stadt- und Regionalplanung TU Berlin, 2011.

(Dieser Beitrag ist die „extended version“ des taz-Interviews vom 28. März 2012)